台東区中央図書館には3時間くらい居たでしょうか。

以前ぼんやりと根岸界隈を歩いたことはあったのですが、山川さんが住んでた場所がイマイチ特定できなくて、地元資料でなんとかならないかと思ったわけです。

という割にあまり下準備をしていなくて、住所すらおぼろげで若松河田のドトールで慌ててネットを漁る始末😓

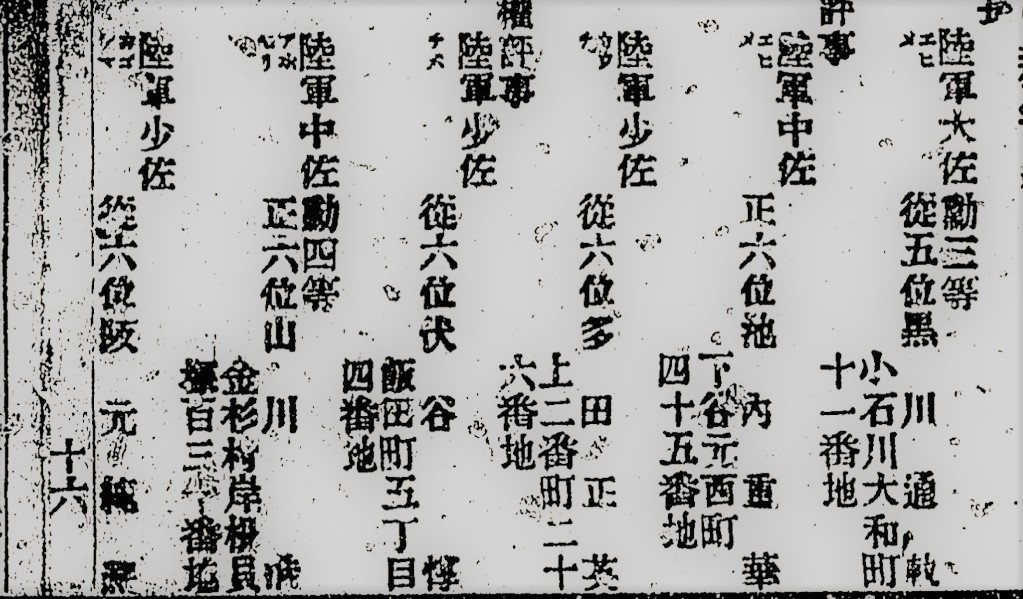

とりあえず記憶にある金杉村の住所が載ってる文書……。

「山川中佐姉妹より負傷人看護願」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C04027212800、「大日記 省内各局参謀近衛病院 教師軍馬局 4月水 陸軍省第1局」(防衛省防衛研究所)

ありがとう二葉さん!そして操さん!

『㐧拾大区一小区金杦村百三十番地』でした。

いつも牛込若松の番地とごっちゃになるなあとは思ってるのですが。

で、その場所が現在のどこにあたるかを台東区立中央図書館で調べていたのです。

この辺の経緯を書いてたら時間がいくらあっても足りん!とわかってきたので端折ります💦

結論から言うとイマイチはっきり断定できない。

一番古い「番地らしきものが載っている地籍図っぽいやつ」だけが数字違うんです。

でもまあ今回はそこを推定値として回りました。

向かってる途中に『御行の松』

(アイキャッチの写真です。これが現在の正面)

根岸の家は御行の松の近くだったと……何に書いてあったっけかな、なんかあちこちで見た気がするんですが、そういうのはちゃんとまとめておきたいなと思って幾星霜。

江戸時代から浮世絵に描かれていた初代の松は昭和3年に枯れてしまったようで、現在は4代目が植えられている。

初代の幹が保存されている。

山川さんの視界に入ったのはこの松!この松ですよ!

昔の絵図とか写真とか並べたいですね😓

(そういうことをやろうと思ったら記事一つにめっちゃ時間かかるのでやめました)

山川さんが根岸に住んでいた頃はぐるっと川(音無川)が流れてた感じ。

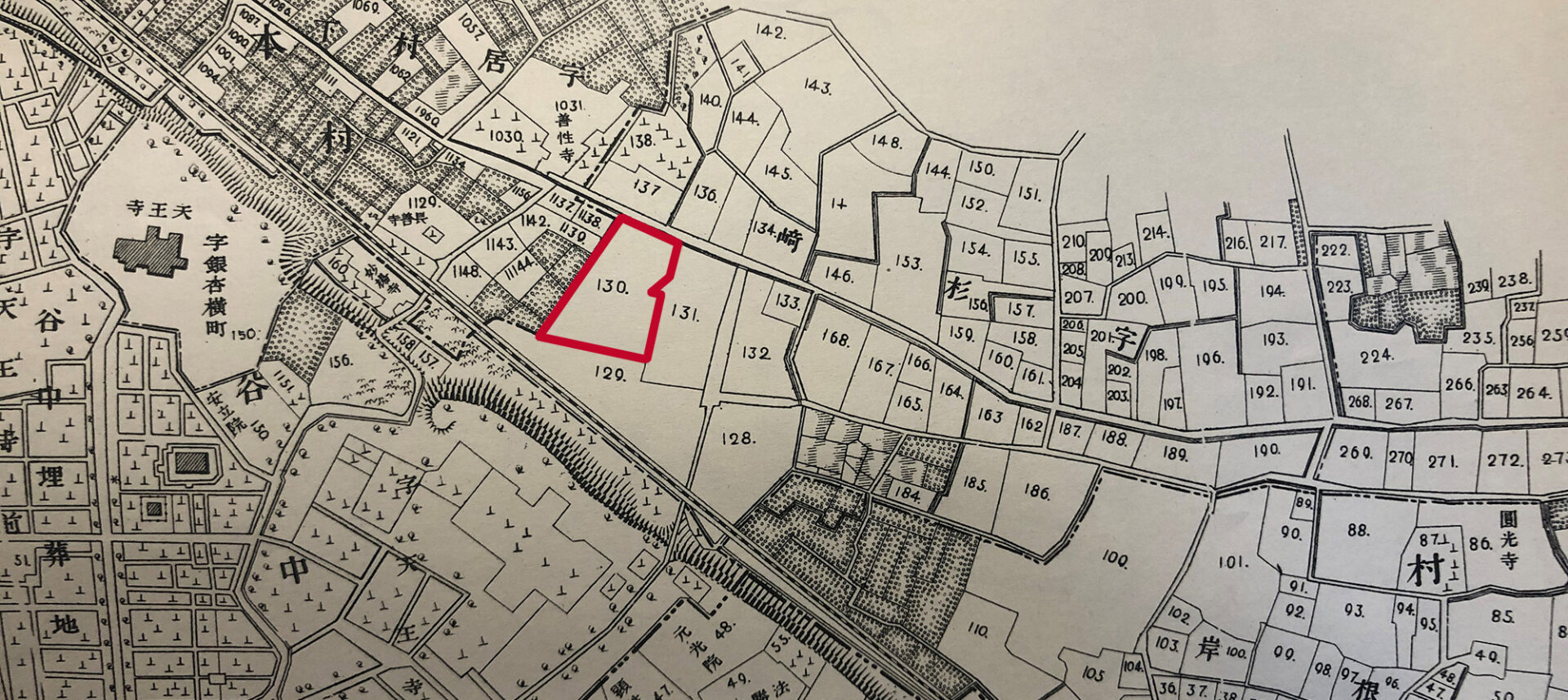

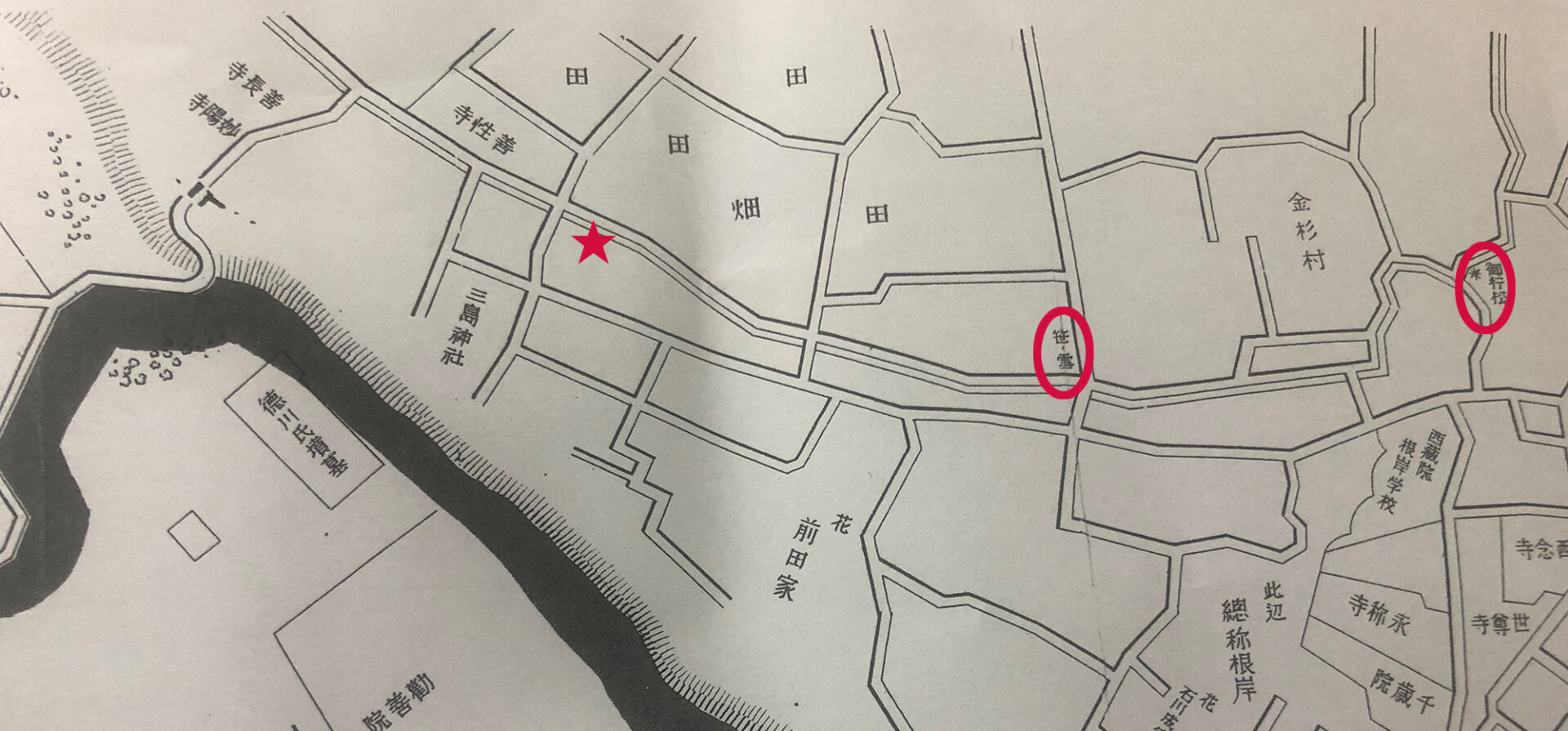

そしてこれが先に挙げた「番地らしきものが載っている地籍図っぽいやつ」

130ってなっているところがそうかな?と。

住居表示(いわゆる住所)と地番がズレがちな現代と違って、この頃はまだ地番と住所が一致してたのではないかなという推測でしかないのですが、そもそもこの地図自体もこの番号が住所なのか地番なのか表記されていないのですよね。

『○○図』的なタイトルがなく、「明治19~21年」とだけ表記されていました。

大正元年の地籍図だと番号が全然違っていて、それは明治28年発行『5千分の1 江戸-東京市街地図集成』とも番号が一緒でした。

数字が違うものが1つしかないというので断定するには心許ないのですが、山川さんが住んでいた時期に一番近いものがそれなので、明治19-21年のものに拠ることにします。

(ちなみに明治28年以降の130番は上の地図でいう189番の位置になります)

そしてその位置が現在どうなっているかというと……

ファミリーマート根岸二丁目店

……って思ってこの記事を書き始めたけど違う気がしてきたw

このファミマの脇にあるこの路地を挟んで住所が変わると思ってたんですよねえ。

現在の根岸二丁目と東日暮里5丁目の境。そのキワキワが当時の130番地。

それは現在の地図でも同じ感じで(明治19-21年の地図も赤枠で囲ったから一部消えてるけど、村境の破線が見えています)なので、根岸二丁目と東日暮里の境を……電柱で見た私がバカだった💦

今の地図をPCで確認したらこの右の建物の区画こそが130番地っぽいな😓

こっち側の写真もよくぞ撮っていた私!!

左の路地から赤い車が停まってるビルのあたりまでの一角が明治11年くらいまでの金杉村130番地じゃないかなあという、推測。

そこで前の写真に戻っていただくと、すぐ後ろに電車が見えている。

これは明治19-21年の地図でも線路が書かれているのが見える。

まだ単線なのかそんなに幅がない。

山川さんが住んでいる頃はまだ線路がなかったけど(上野~熊谷は明治16年開業)、東北出張に行った頃はこんな感じね☆と思えば、この地図はこれで良いものです😊

それにしてもよ。

御行の松からここまで、チャリで走っても「近く???」って感じなんだけど、あの時代の人だから距離の感覚違ってそうなので、近かったんだろうなあ……と思うしかない。

で、こんな感じでこの日は満足して帰ったのだけど後日譚。

官員録あたりで金杉村の住所が載ってるの見たことあるのになあと探し回っても全然ヒットしなくて。

そしたらこれ。「山川焼」でヒットする。酷い!

(官員録を一つ一つ見ましたよ!)

しかしこの住所、「金杉村岸根貝塚百三十番地」ってなってる。

岸根貝塚を軽く漁っても全然ヒットしないので、これは根岸の間違いだと思うことにする。

んで、貝塚。

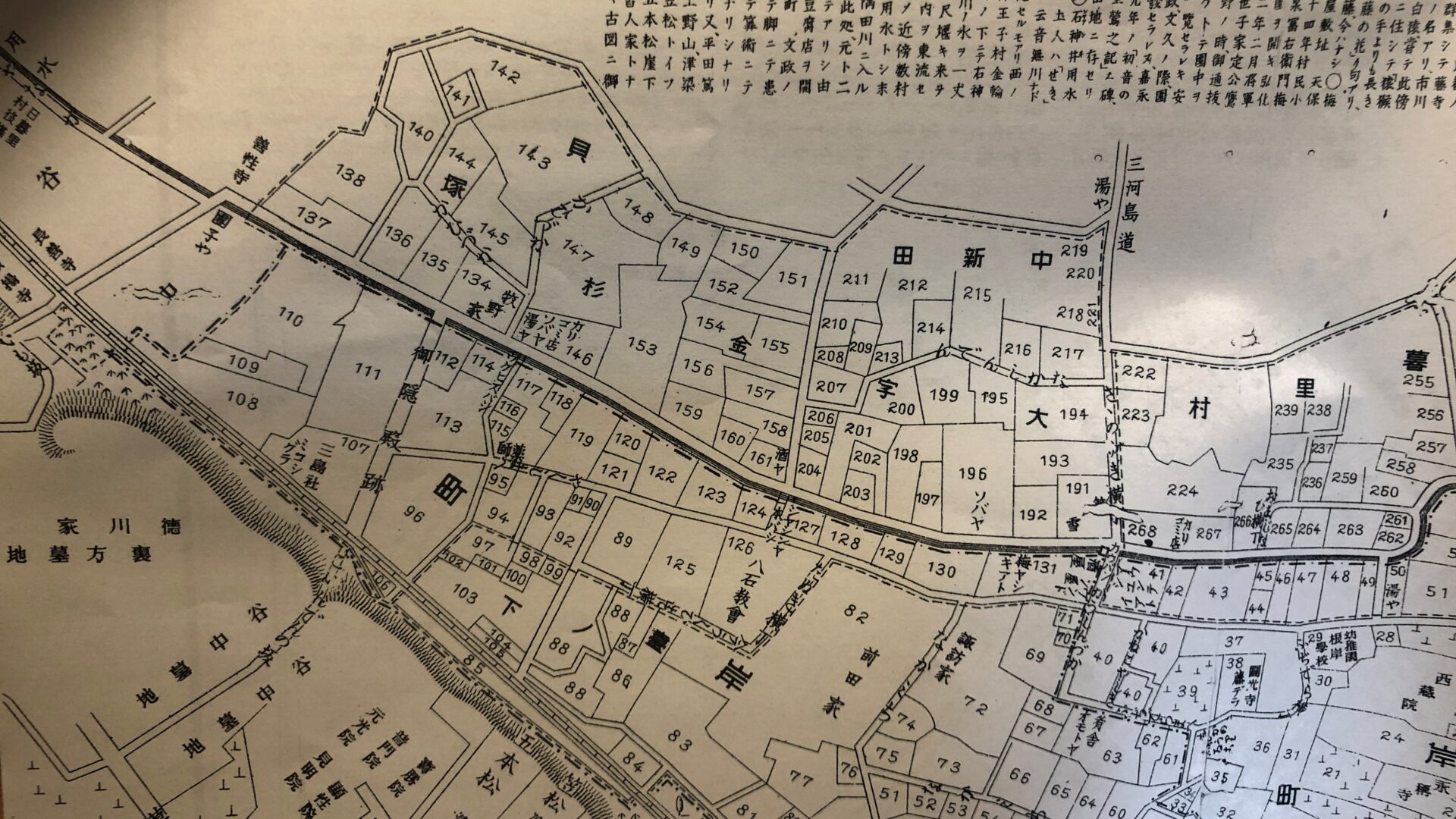

根岸で貝塚ってーと神奈川の方ばっかりヒットするも、なにやら『根岸及近傍図』とやらでそのことについて触れられてるらしい。

ちゃんとコピー取ってる私エライ!!

いや、この辺から130番地が110番地になったなあというのがあって。

あと、案内地図としてとてもよくできていて、さらに根岸の解像度があがりますよね!

もちろん山川さんが去ってからの根岸だけど、引っ越してからも懐かしんで根岸には遊びにいったりしてたみたいだし!(さくら山集にもそんなことが書いてあったり歌が残ってたり)

で、この110番地の上のあたりを見てください!

貝塚!!

貝塚のあたりの地番ではないけれど、音無川を挟んで目の前が貝塚。

やっぱり後年の110番地が山川さんが住んでた頃の130番地だろうなあ……と思ったら。

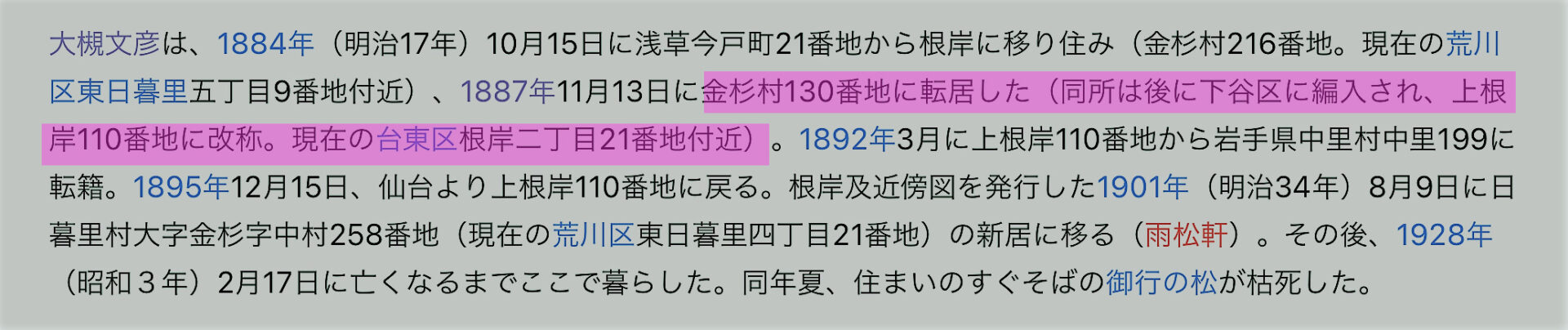

『根岸及近傍圖』の編者の一人である大槻文彦のWikipedia!!

これを見るとまさに山川さんが住んでたのと同じ所に住んでない??

大槻文彦が金杉村130番地に引越してきたのは明治20年だから、その一段階前がもしかしたらあるのかもだけど……。

『根岸及近傍圖』といいい、大槻文彦ありがたすぎる。

言海の人ってよりワタシ的には「大槻磐渓の息子」なのだけど。

そして最後に持ってくるのはどうかと思うけど、明治9年の地図。

それこそ山川さんが根岸に住んでた頃の根岸の図です。

これ第五大区の地図なので、太線引かれた内側には漢数字の地番っぽいものが書かれていたりするのだけど、第十大区はまだまだ郊外扱いで詳細な地図がないのですよねえ。

でもまあ推定位置からするとこんな感じだし、貝塚のあたりはまだ田畑だし、御行の松までの道のりとかこんな感じかなあというのはしのべる。

なにせ線路が描かれていない!!

善性寺の位置から★印をつけたけど、芋坂の位置からするともう1つ左隣のような気もするんだけど、まあその辺って感じで😓

それにしてもすぐ近くの「羽二重団子」本店もいつも寄れない。

子規記念館にもよれない。

根岸に行くのが早朝か夕方すぎて。

よくよく見てみれば「笹の雪」もあったんだな。

根岸に居る頃に豆腐ネタなかったっけ。あった気がする。

笹の雪……持ち帰りやってたかな?山川さん食べてないかな。

てか、笹の雪、移転?改築じゃなくて移転?

いずれにせよ、また来ないといけません、根岸。

とまあそんな感じで、5月4日にはそこまでわかってないのだけど、それなりに満足して帰路……につく前に少し寄り道してみたりします。

以下、続く。

コメント