牛込若松の山川浩邸から今度は針路を東へ、小石川の山川健次郎邸跡へ向かいます。

実はこの日に訪れた地はここ以外は再訪でして、初めて訪れた場所はここだけ。

でもまあ一時期山川さんの履歴がここの住所になっていたりもするので。

あと、山川さんのエピソードにも登場したりしますしね。

西郷従道が浩邸と間違えてこっちに来たりとか!

もちろん兄弟ですし、行き来もあったことでしょう!!……あったよね?

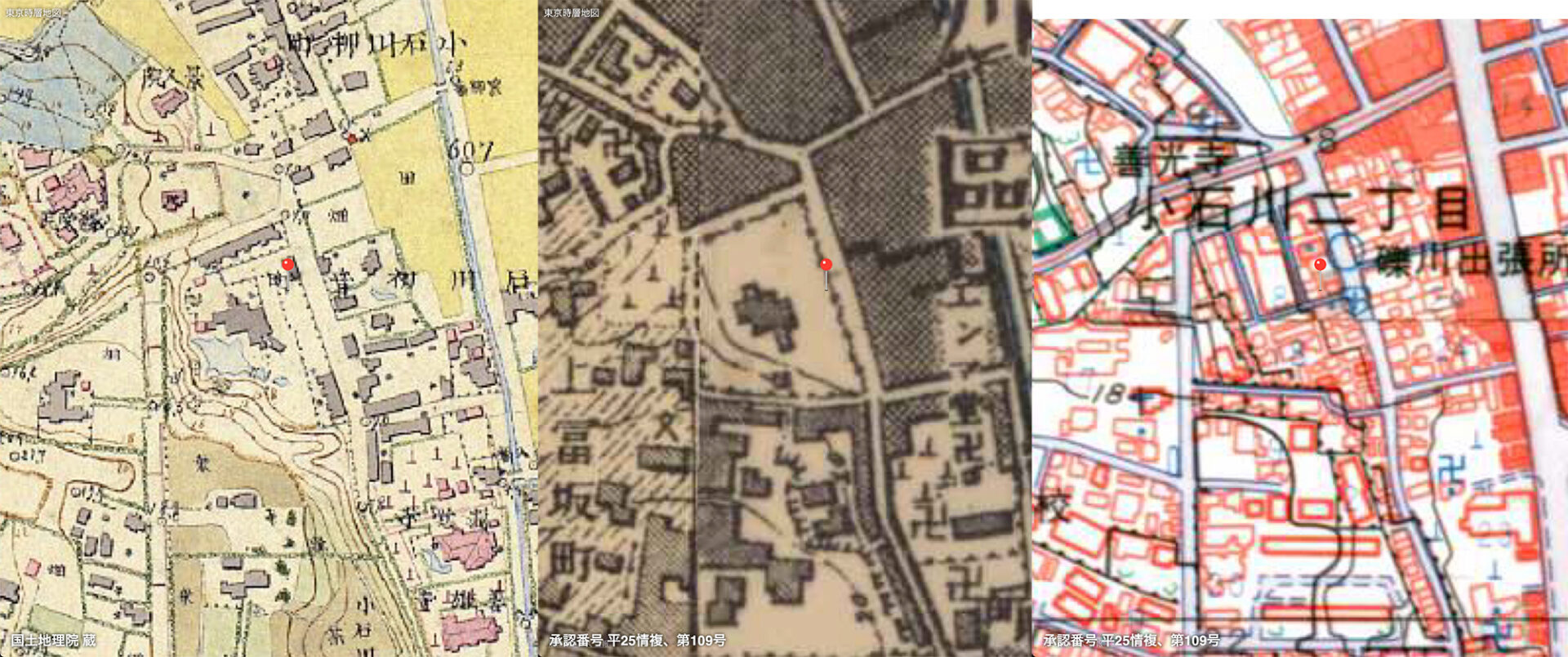

東京時層地図より、左から「文明開化期(1876-84測図)」「明治の終わり(1908-09測図)」「バブル期(1984-1990)」です。

明治10年代かな?広いお屋敷跡を買い取って、明治41年に池袋に新邸を建てるまで山川健次郎の自宅は「小石川區初音町四」(現・小石川2丁目18あたり)でした。

私の明治は31年で終わってしまうので、ここを健次郎邸とします😌

普通に住宅地すぎて面影がまったくないんですけど、とても近所の「こんにゃくえんま」さんとかすぐ脇の六角坂の傾斜とかイイ感じです!

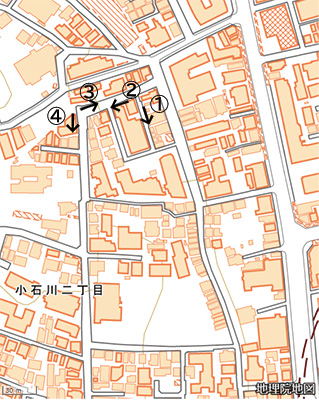

六角坂の写真に番号振ってないけど、これが④で、それぞれの撮影地点は下図のとおり。

(地理院地図Vecterを一部加工)

この辺もやっぱり道のカーブ具合とか結構そのままで良きですね😊

「東京は坂の町」と言われるように、今回ミニベロで回っているせいか小さな坂でも傾斜をダイレクトに感じます。そんな小さな坂でも案内板が立っていたりするので、坂メインとかで動き回っても楽しそう!なぜ私は関西在住なのか!

健次郎邸も浩邸に負けじおとらじ旧会津藩子弟を書生さんとして住まわせているようですが、誰の回想録でしたか……気風が違うらしいですね。

子どもの頃の回想として語られる健次郎と藩風の違いがそのまま浩邸と健次郎邸の書生さん達の違いに表れてたのかなって気もします。

すごく近い身内なのに、山川健次郎までなかなか手が出せないので、そこまで詳しくないのですが。

……というわけで、ササッと写真を撮って距離感だけ確認した感じ。

で、この辺の地図をGoogleマップで調べているときに「立花隆事務所 猫ビル」って文字が目に入ってきまして。

ちょうど六角坂に面した角っこのビルなんですが……なるほど猫ビル!

こんにゃくえんまに非常に後ろ髪ひかれつつ、先を急ぐので浅草に向かいます。

途中でルート検索の道から外れて一本内側を行こうとしたら「菊坂」とやらで。

樋口一葉が使ってた質屋さんだの、なんだのとなかなか味のある通りでした。

途中のお肉屋さんで菊坂メンチとカニクリームコロッケを。

商品ケースの前に休憩できるベンチがあって、暑かったこともあり日陰になっているこちらでちょっと休憩。メンチ、ふわふわで美味しかったです。

大通りに出て、GWで混み混みのアメ横などを横目に通りすぎ、浅草観蔵院へ。

「お寺?」という感じで、見るからに当時の面影は何もないんだろうなあという気分にしかなりません😓

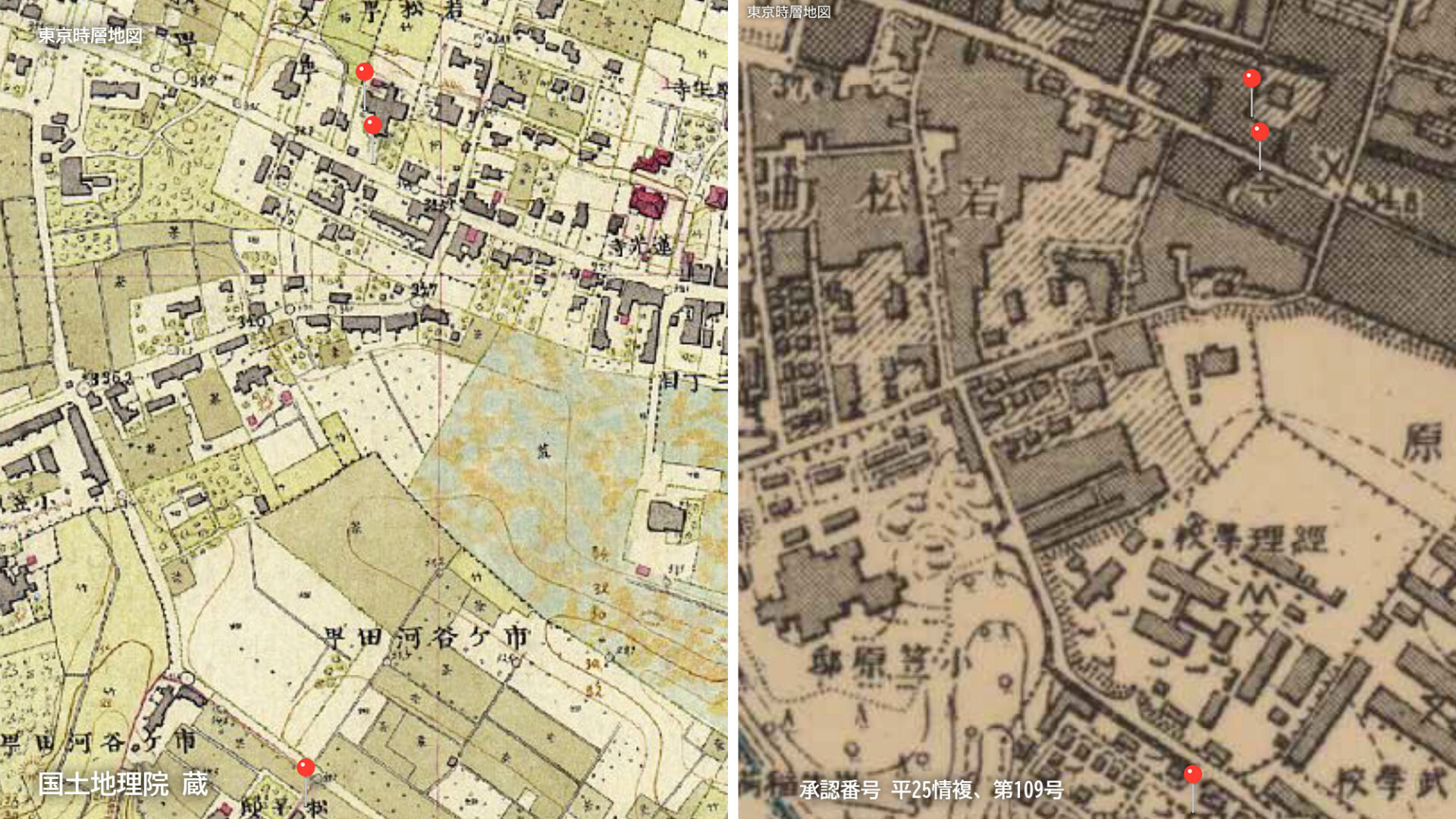

いったいいつからいつまでこちらに寄留されていたのかわかりませんが、斗南がダメそうになって明治4年には上京していて、根岸に移るまで……ですよね。

『ある明治人の記録-会津人柴五郎の遺書』(石光真人編)によると、明治6年の1月~3月に柴五郎が山川家に寄食させてもらっていたときは浅草観蔵院のようなので……もし谷干城が直でスカウトに来たとしたらこちらなのでしょうね。

建物や周辺があまりにも現代現代しているのでスルーしがちだけど、案外ポイント高いスポットなのでは!?

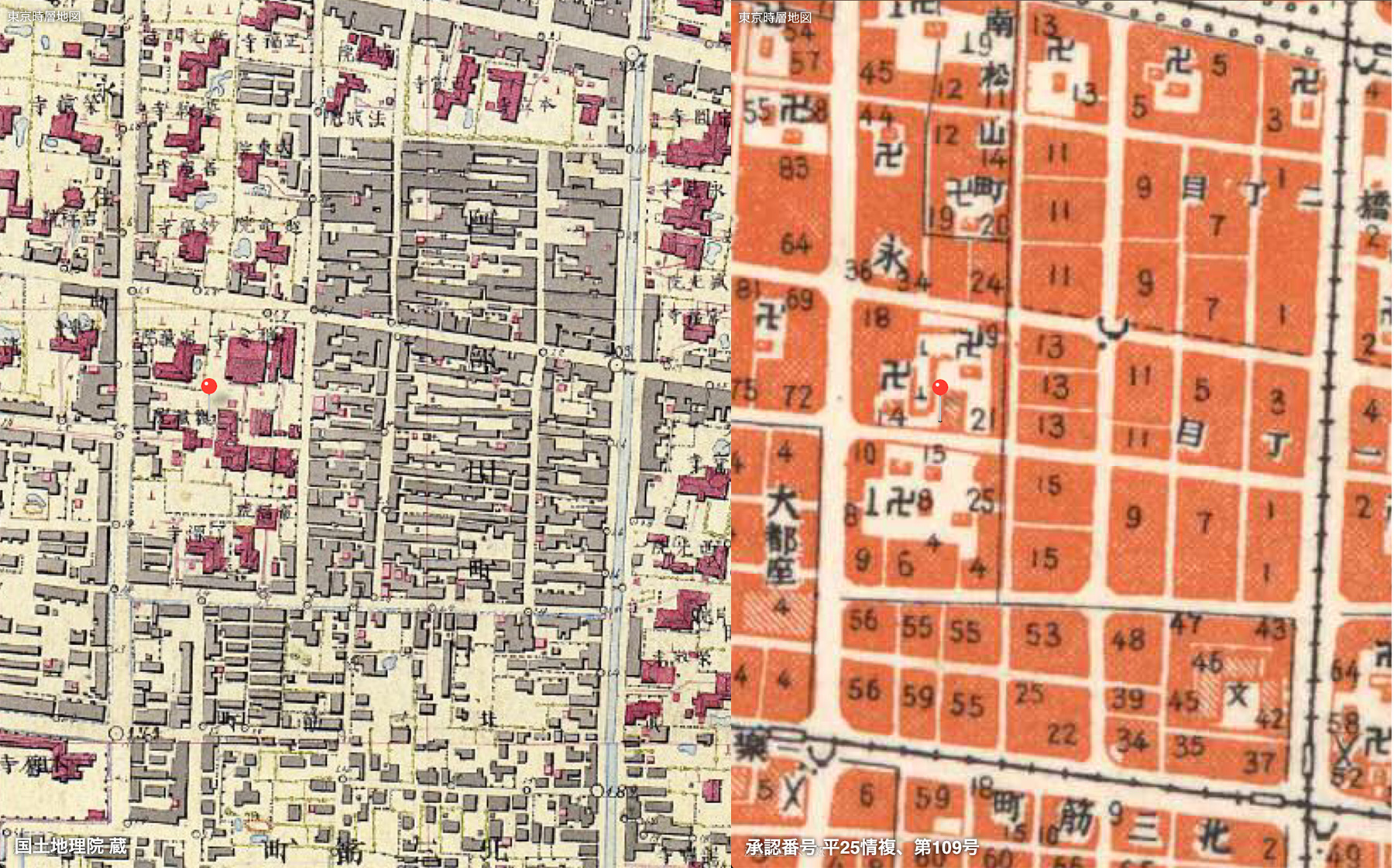

またしても東京時層地図で、左が文明開化期(明治9-19年)、右が昭和戦前期(昭和3-11年)

関東大震災直前(大正5-10)の地図ではまだ敷地を分断する道路はできてないようなので、関東大震災後に今みたいな区画割になったんでしょうかね。

山川さんが寄留していた頃は左の地図に近かったのかなあ、などと思ってみたりします。

広いですね、観蔵院。

浅草あたりは関東大震災とか空襲とかで結構変わってしまったんだろうなあ。

「お寺に寄留」というので長くて1年とかそういう話かとぼんやり思っていましたが、案外長いことご厄介になっていた感じなんでしょうか。

いろんな借金話から想像すると、中佐に昇進してお給料があがってから根岸に移ったんじゃないかと思ったりする今日この頃です。

というわけで、次は根岸です。

その前に下調べとして台東区立中央図書館に寄りました。

ええええーーー-!池波正太郎記念文庫とかあるーー!

池波作品、小説もドラマもそれほど触れてるわけじゃないけど、ゆっくり見たかったー。

閉館時間ギリギリに駆け足で見たけど、もっとゆっくり見たかったー!

ゆっくり見てないけどお土産は買ったよ。マップ!

鬼平はいつかじっくり読むのだ……と積ん読なのだわ。

書斎の復元も良かったし、時代小説エリアの本とか背表紙眺めてるだけでも楽しかった。

あとね、2階の「郷土・調査資料室」で長いことお世話になったのだけど、そこに希覯書の本棚があってね……

塔晶夫版の『虚無への供物』がーーー!

いいもの見た。背表紙だけだけど。なんかワクワクした。

ワクワクしながらしていたのは、ひたすら地図地図地図と格闘でした。

以下続く😓

コメント