久しぶりのキャンプを堪能したあとは推し活!

そもそも月ヶ瀬に来ようと思ったのは山川さんがかつてここに来ているから。

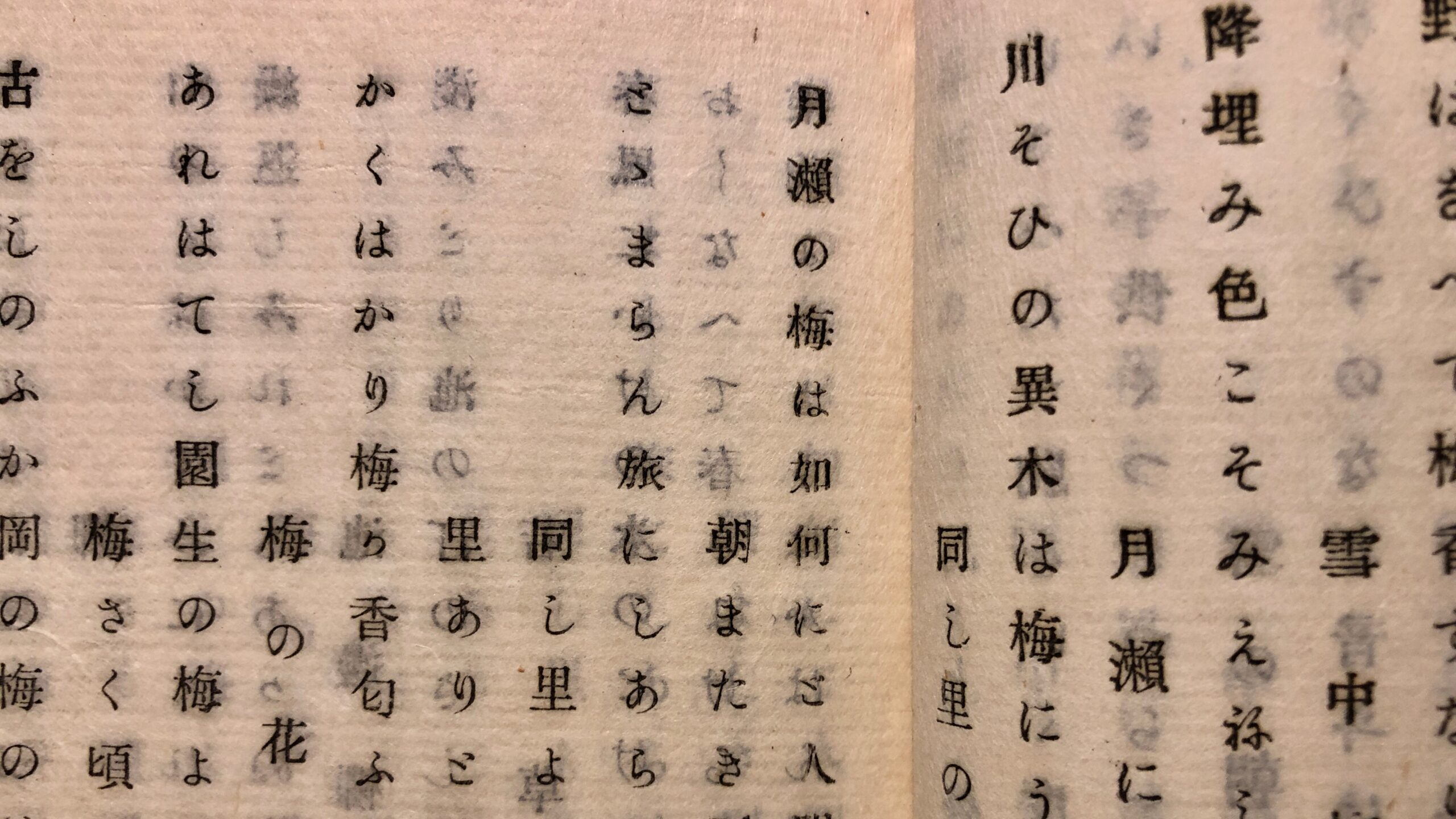

『さくら山集』に残された歌をみると、おそらく梅の季節に来ていることがわかる。

山川さんが詠んだ月ヶ瀬に関する歌は5首。

月瀬にて

川そひの異木は梅にうつもれて 匂ひえならぬ月瀬の里

同し里の一目千本てふところにて

月瀬の梅は如何にと人問は 谷まはなへてはなとこたへん

朝またき 同し里を出たつとて

とゝまらん旅にしあらは梅花 ちる迄こゝに宿からましを

同し里より十町はかり川下に 桃香野といふ里あり とりあへす

かくはかり梅か香匂ふ此さとを 誰桃か野と名は負せけん

梅の花を

あれはてし園生の梅よなれもまた 昔の春やおもひ出らむ

斗南の歌と同じく「人問わばシリーズ」だったり、「梅が散るまでここに泊まっていたいよー」だったり、「梅の香りがしてるのに桃が野って名づけたん誰やねん!」だったり。

相変わらず思ったことがそのまま口に出る感じで愛おしいですね🥰

……というのはさておき、このわずかの歌でも山川さんが月ヶ瀬に来たのは梅の季節だということがわかります。

残念ながら訪れた時期については詞書きには書かれていませんが、おそらく名古屋勤務か大阪勤務の頃じゃないかなと思ったりするわけです。

月ヶ瀬の梅林が名勝史跡として政府から指定されたのは大正11年。

しかし最盛期の幕末あたりから既に数万本はなくなっている状態。

それでも明治~昭和にかけて多くの著名人がこの絶景を見ようと訪れています。

それこそ東京にお住まいのお偉いさん達ができたばかりの鉄道だったり、人力車で山道を越えてやってくるのです。

だから山川さんも東京住みの頃にわざわざ来た可能性はないこともないけれど、歌の内容からいって観梅のための旅行ではなく、何かの用事のついでにどうせなら梅を見ようと一泊したような気がするのです。

三重含む関西地方の学事視察は時期が合いません。

となると、名古屋勤務か大阪勤務の頃。

3月という時期に限定すると明治12年・13年・14年・15年の4回しかありません。

これ以上は今のところ特定する情報はないのですが……。

山川さんは明治15年3月1日に名古屋鎮台参謀長を被免され工兵第四方面提理を仰せつかります。

が、明治15年3月12日~18日の工兵第四方面の週報は山川浩の代理として工兵大尉の有田さんが記入されている。もしかしたらまだ着任していないのかも。名古屋から大阪へ移動するにあたり「今なら月ヶ瀬で梅が見れるんじゃね?」と伊賀あたりから月ヶ瀬に抜けたんじゃないかしら……とか思ってみたり。

と、緩い推測を胸にとりあえず梅を観ます。

まだちょっと早かった!

山川さんが訪れた土地を調べるとき、なるべく「明治の姿」が思い浮かぶような事項を調べます。

月ヶ瀬梅渓については下記の論文や絵図が参考になりました。

・明治大正期の月ヶ瀬梅林の空間的変化(水谷 知生 植田 拡仁)

・明治期月ヶ瀬の「梅林略図」に関する考察(水谷 知生)

・「新撰梅渓 月瀬勝景真図」明治20年

・「月瀬梅渓十六勝地真景図」明治26年

・「月瀬楳渓躑躅川真景」明治28年

・月ヶ瀬一目千本(『旅の家つと』第28 大和にしきの巻) 国立国会図書館デジタルコレクション

真福寺の真ん前の駐車場に車を停めて、小一時間散策。

やはりまだ少し早かったのか、思ったほどじゃないなあと思いつつ、そこそこの人出に驚く。

きつい傾斜を下って土産物屋の前に来ると道路は渋滞、駐車場は満車。

キャンプ場からの移動で早い時間からの行動開始は正解だった。

で、梅ソフトだの梅甘酒だのを茶屋でつまんでおりましたら、その茶屋の一角に気になるブツが!

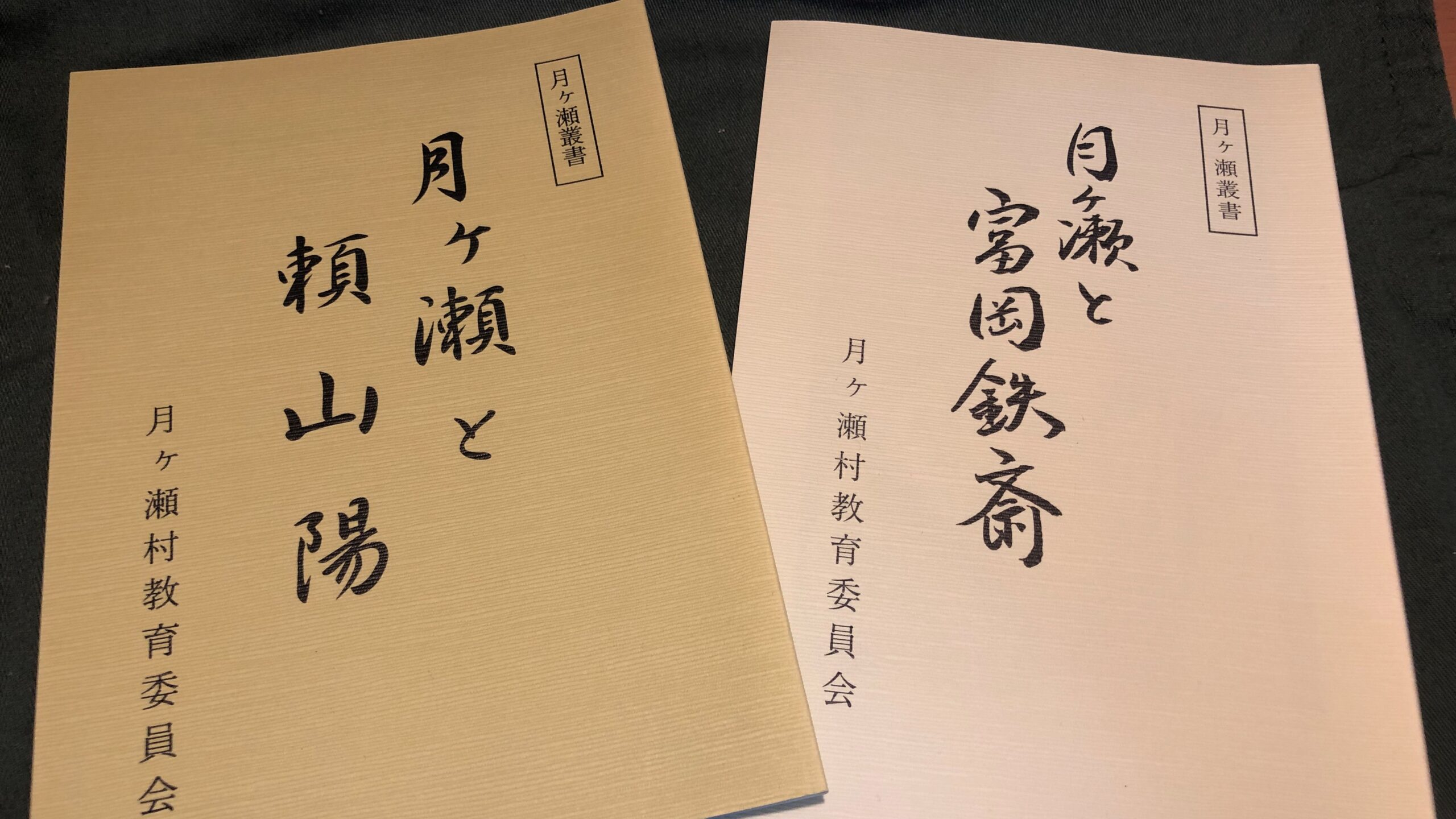

パラパラとページをめくると「明治に入ると月瀬図を多く描いた富岡鉄斎(中略)又、伊藤博文、西園寺公望、西郷従道、山県有朋ら東京からも有名な政治家、軍人、文人墨客が相次いで訪れた。井上毅、福沢諭吉、谷干城、品川弥二郎、伊東祐幸、奥保鞏、近衛篤麿、らは明治の前半(後略)」(「月ヶ瀬と富岡鉄斎」)

……え、谷干城!?

ちょ、谷さん来てるんじゃーん!とテンションが無駄にあがり、茶屋の方に「この時代の月ヶ瀬を調べているのですが、詳しいことがわかる場所はありますか?」と尋ねたら「梅の資料館」を教えてくださいました。

さっそく移動するももはや駐車場はどこも満車。

資料館前の駐車場なんて停められるわけもなく、結局1kmほど離れた無料駐車場に停めて歩いてやってきます。

二階の展示室にはいろんな方の書(画帳というのに書いてもらったやつらしいです)が展示されていて、いきなりの大鳥圭介の和歌にやはりテンションあがって、歌とか説明とかメモしまくります。

展示室の一角には資料館が出したものなのか、いくつかの冊子や書籍が置かれていて、ネットで調べ物してたときに見たかった本や冊子だったので、メモしまくりました。

中でも垂涎の史料が『月ヶ瀬梅渓著名来遊者年表』

近年まとめられたものだけど、これがいつ来たかわかりやすい表だし、根拠というか書が残されている場所とか載っている。

それを見ていて気がついた。

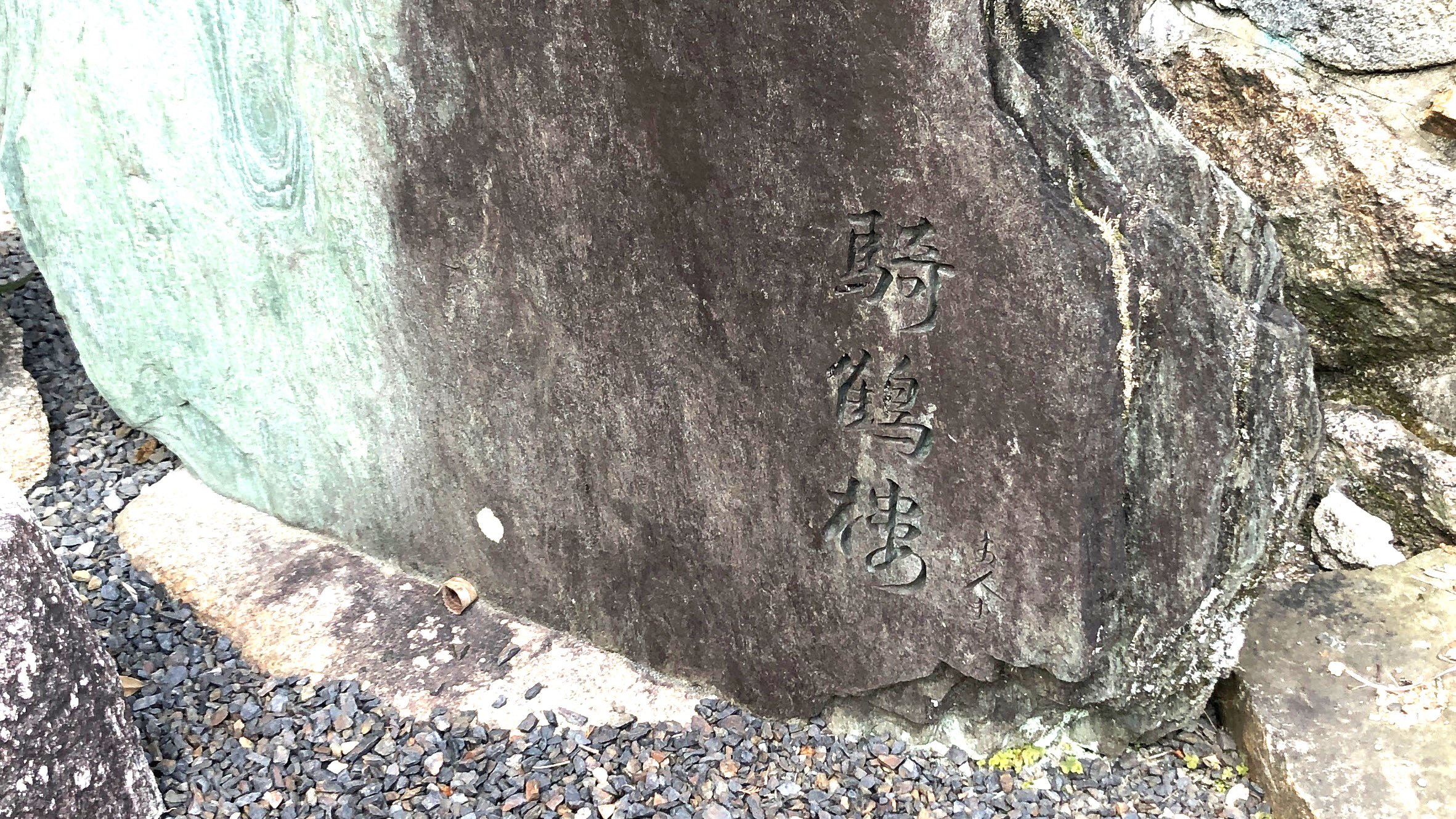

「谷さんはじめ、お偉いさんの殆どが騎鶴楼ってとこに泊まってない?」

そうなると気になるのは「騎鶴楼」です。

資料館の方に騎鶴楼がどこにあったか尋ねると。

「この時期は中見れると思いますよ」

とのこと。え?現存してる!?

個人宅なのでお家の方が留守でなければ、とのことで連絡を取ってくださる。

そして車でどう行けばいいのか尋ねたりしてたら、お家の方が車で迎えに来てくださることに!

いろいろ確認とってないので写真は載せませんが、パラダイスでした!

谷さんの書はもちろん、有名な方の書や篆額が部屋の四方の壁に掛けられています。

いろんなお話も伺いました。大変貴重なお話でした。

明治時代の旅を垣間見れたような気もしました。(新島襄が宿泊した際のお話をしてくださいました)

名古屋勤務時代なら陸軍大佐、後半はほぼ鎮台司令長官代理だったはずで、こちらに泊まっていてもおかしくないよなあ……とかも思うのですが、どうなんでしょう。

てか、今月ヶ瀬梅林で観光地然としているのは川の対岸なので、明治期の宿もすっかりそちらにあるもんだと思ってたんですが、月ヶ瀬月瀬の方に宿が何軒かあったみたい。

下の地図中央の少し下寄り、一目万本の下あたりに「騎鶴楼」の文字が見えます。

そうなると、山川さんも絶賛した景色はこっち側から見た景色だね?

騎鶴楼で伺った話によると、ダムができて水面がかなり上がったとのこと。

てことは、昔はもっと渓が深かったわけで、そして梅の木も今よりずっと多かったわけで……。

やはり絶景度は山川さんが見た頃の方がすごかったのだろうなあ。

騎鶴楼さんを辞して駐車場まで送ってもらったあと、月瀬の展望台からの写真を撮ろうかとも思ったけど、どうせなら来週また来たらもっと梅咲いてるんじゃね?なんて思ってしまった私は、そのまま桃香野を通り抜けて帰路へつくのでありました。

山川さんがツッコまずにいられなかった桃香野。

資料館の方のお話では「”百香野”の百がいつのまにか桃になった説」もあるそう。

というわけで、来週天気が良ければリベンジします(笑)

コメント